字数 1356,阅读大约需 7 分钟

Python 3.14 中的子解释器 (Subinterpreters)

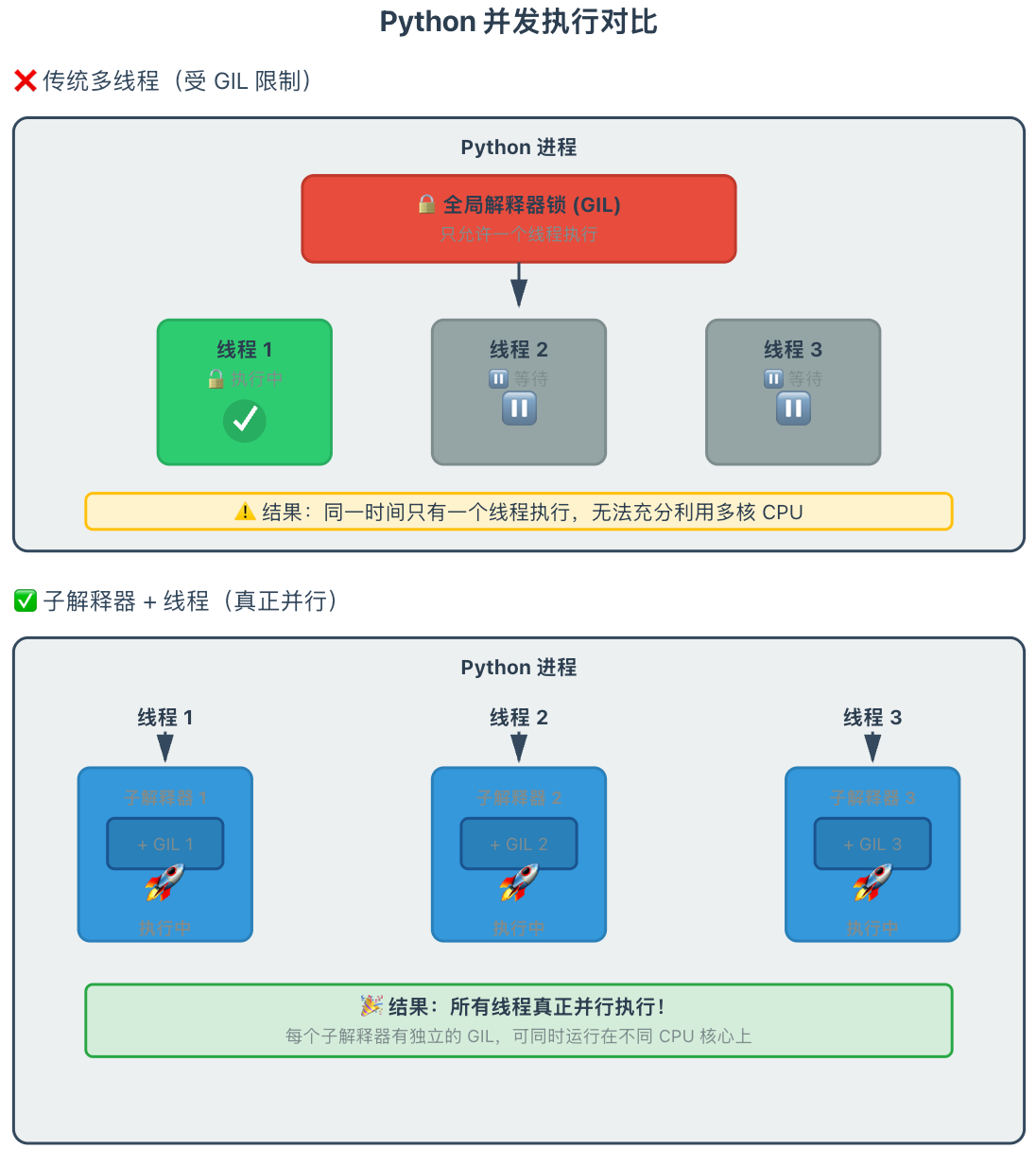

GIL限制线程

子解释器

核心:同一个进程多个子解释器,每个子解释器单独GIL

什么是解释器和子解释器?

阅读:Python 3.14 有什么新变化 — Python 3.14.0 文档[1]

PEP 734 – 标准库中的多个解释器 | peps.python.org - Python 增强提案[2]

解释器 (Interpreter)

解释器是 Python 运行时环境的完整实例,包含:

• 全局变量和模块的命名空间

• 导入的模块缓存

• 内置函数和类型

• 执行状态和配置

通常我们运行 Python 程序时,使用的就是主解释器 (main interpreter)。

子解释器 (Subinterpreter)

子解释器是在同一个 Python 进程中创建的独立解释器实例。每个子解释器都有:

• 自己独立的全局命名空间

• 自己的模块导入缓存

• 独立的全局变量

• 但共享底层的 C 扩展和某些资源

备注

官方原文:从技术上讲,同一进程中的解释器永远无法实现严格隔离,因为在同一进程内对内存访问几乎没有任何限制。Python 运行时会尽力确保隔离性,但扩展模块很容易破坏这种隔离。因此,在安全敏感场景下——当不同解释器之间本不应相互访问数据时——请勿使用多解释器模式。

concurrent.interpreters 模块提供了一套基础API,用于创建和管理解释器,以及执行这种"切换-调用"操作。

Python 3.14 的 concurrent.interpreters 模块

Python 3.14 引入了 concurrent.interpreters 模块(之前是 _interpreters 私有模块),使得子解释器功能更加成熟和易用。这个模块允许:

1. 真正的并行执行:不受 GIL (Global Interpreter Lock) 限制

2. 隔离性:每个子解释器有独立的状态

3. 安全性:子解释器之间不会互相干扰

核心概念

• 真正的并行:与多线程不同,子解释器各自拥有独立的 GIL,可以真正并行执行 Python 代码

• 隔离性:一个子解释器的崩溃不会影响其他子解释器

• 通信:通过通道 (channels) 进行数据交换

子解释器 vs 其他并发方式

适用场景

子解释器最适合:

• CPU 密集型任务需要并行处理

• 需要隔离的执行环境(如插件系统)

• 在同一进程中运行不信任的代码

• 需要比多进程更轻量但比多线程更好并行性的场景

不适合:

• I/O 密集型任务(用

asyncio更好)• 需要共享大量数据的场景(通信成本高)

• 简单的并发需求(多线程足够)

注意:concurrent.interpreters 在 Python 3.14 中仍在不断完善,某些功能可能还在实验阶段。建议查看最新的官方文档了解最新进展。

代码

from concurrent import interpreters

import time

import threading

from datetime import datetime

def format_timestamp(timestamp):

"""将Unix时间戳格式化为可读的日期时间字符串"""

return datetime.fromtimestamp(timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]

def _run_interp_code(interp, code, interp_id, results):

"""在子解释器中执行代码并记录时间"""

start_interp_time = time.time()

interp.exec(code)

end_interp_time = time.time()

duration = end_interp_time - start_interp_time

print(f"子解释器 {interp_id}: 启动时间 {format_timestamp(start_interp_time)}, 结束时间 {format_timestamp(end_interp_time)}, 总用时 {duration:.3f}秒")

results[interp_id] = duration

def create_and_prepare_interp(interp_id):

"""创建子解释器并准备执行代码"""

interp = interpreters.create()

code = f"""

import time

import random

from datetime import datetime

def format_timestamp_internal(timestamp):

# 将Unix时间戳格式化为可读的日期时间字符串

return datetime.fromtimestamp(timestamp).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]

def heavy_computation():

# 模拟CPU密集型任务

result = 0

for i in range(10**6):

result += i * i

time.sleep(5)

return result

# 子解释器内部记录任务开始时间

task_start_time = time.time()

result = heavy_computation()

# 子解释器内部记录任务结束时间

task_end_time = time.time()

execution_time = task_end_time - task_start_time

# print(f"子解释器 {interp_id}: 任务开始时间 {{format_timestamp_internal(task_start_time)}}, 任务结束时间 {{format_timestamp_internal(task_end_time)}}, 计算结果 {{result}}, 耗时 {{execution_time:.3f}}秒")

"""

return interp, code

print("=== 子解释器并行计算演示 ===")

start_time = time.time()

# 创建多个子解释器并行执行

threads = []

results = {} # 用于收集每个子解释器的执行时间

for i in range(4):

interp, code = create_and_prepare_interp(i)

thread = threading.Thread(target=_run_interp_code, args=(interp, code, i, results))

threads.append(thread)

thread.start()

# 等待所有线程完成

for thread in threads:

thread.join()

total_time = time.time() - start_time

print(f"总执行时间: {total_time:.3f}秒")

=== 子解释器并行计算演示 ===

子解释器 0: 启动时间 2025-10-11 12:50:32.519, 结束时间 2025-10-11 12:50:37.544, 总用时 5.026秒

子解释器 1: 启动时间 2025-10-11 12:50:32.542, 结束时间 2025-10-11 12:50:37.567, 总用时 5.025秒

子解释器 2: 启动时间 2025-10-11 12:50:32.566, 结束时间 2025-10-11 12:50:37.587, 总用时 5.021秒

子解释器 3: 启动时间 2025-10-11 12:50:32.588, 结束时间 2025-10-11 12:50:37.613, 总用时 5.025秒

总执行时间: 5.121秒引用链接

[1] 阅读:Python 3.14 有什么新变化 — Python 3.14.0 文档: https://docs.python.org/zh-cn/3.14/whatsnew/3.14.html[2] PEP 734 – 标准库中的多个解释器 | peps.python.org - Python 增强提案: https://peps.pythonlang.cn/pep-0734/

评论区